Jahresbericht Studienjahr 2024/2025 – Forschung

Publikationen

(Die Publikationslisten, Forschungsprojekte und Mitgliedschaften der Professoren und Professorinnen finden sie in den Profilen weiter unten.)

Online Zeitschrift transformatio;

Geschwister, Bd. 4, Nr 1 (2025)

Gekommen, um zu bleiben: Die Beziehungen zu den Geschwistern gehören zu den längsten und prägendsten Bekanntschaften, die einen Menschen in seinem Leben begleiten. Zusammengehörigkeit und Fürsorge, wechselseitige Erziehung und Abgrenzung, aber auch Rivalität um elterliche Anerkennung, ums Erbe, auch tödliche Feindschaften: Geschwisterbeziehungen sind vielschichtig und ambivalent, hilfreich und hinderlich.

Ob im genetischen Verständnis oder im metaphorischen Sinne: der Geschwistergedanke ist bedeutsam und prägend für die Ausgestaltungen von Kulturen und Religionen. Geschwistermetaphorik begegnet in den Heiligen Schriften von Juden, Christen und Muslimen und wird im interreligiösen Dialog verwendet. Schillers „Alle Menschen werden Brüder“ findet sich als Utopie in der Friedens- und Sozialethik wieder. Der konkrete Bezug auf „Schwestern“ und „Brüder“ motiviert stärker zum sozialen Handeln als die abstrakte Vorstellung von der Würde aller Menschen.

transformatio; Heft 1/2025 – im nunmehr schon vierten Jahrgang – fragt multiperspektivisch nach theologischen Aspekten und kulturellen Potentialen von Geschwisterkonzepten, nimmt aber auch die Ideologieanfälligkeit und die Grenzen der Rede von den „Brüdern und Schwestern“ in den Blick.

Pracht, Bd. 3, Nr. 2 (2024)

„Pracht“ – passt dieses Thema in eine Zeit der Polykrise, als die unsere Gegenwart wahrgenommen wird?

Wenn „Theo-Logie“ sich als „Gegen-Rede“ versteht, ist es berechtigt: Sich nicht abfinden mit Tendenzen der Verflachung, Banalisierung, Herabsetzung, mit dem Üblichen und Abgeschliffenen; Raum schaffen für das Verlangen nach intensivem Leben, dem Schönen, dem Überraschenden und Überbordenden – für all das bietet das Nachdenken über „Pracht“ Gelegenheit.

Der Blick auf „Pracht“ kann zudecken und überspielen, was ist. Ebenso kann er aber aufdecken, was möglich wäre, und vorwegnehmen, was sein soll. Gott spricht als letztes Wort am sechsten

Schöpfungstag: „Voilá, prächtig, wirklich alles schön“. Das meint die gewöhnlich mit „sehr gut“ übersetzte Wendung aus Genesis/1. Mose 1.

Für die Bibel steht fest, dass der Mensch nicht vom Brot allein leben kann (Deuteronomium 8; Matthäus 4). Er braucht den unglaublichen Ausgriff auf eine Fülle, die er nicht selbst herstellen kann, die ihm geschenkt werden muss, um die Sehnsucht des Lebens einzulösen.

Pracht – die Tür zu den greifbaren Wundern … . Das Herbst- und Weihnachtsheft des Jahrgangs 3/2024 von transformatio; stellt Inszenierungen der Pracht in Geschichte und Gegenwart, in Bibel, Barockkunst, Heavy Metal und Kirchenlied, liturgischem Inventar usw. vor.

Pracht – Luxus, der Augen öffnet.

Hier geht es zu den Ausgaben: transformatio;

Topo-Theologie: Religion und Raum. Theologische Berichte Bd. 43

Christian Cebulj/Christian Höger/Margit Wasmaier-Sailer (Hg.): Topo-Theologie: Religion und Raum (Theologische Berichte Bd. 43), 248 S., Freiburg/Br.: Herder 2024.

Seit 1972 geben die Theologische Hochschule Chur und die Theologische Fakultät der Universität Luzern die Schriftenreihe „Theologische Berichte“ heraus. Der erstmals im Open Access erschienene Band 43 widmet dem theologischen Diskurs um Raum-Konzepte. Jahrhundertelang wurde das Christentum vorwiegend als Buchreligion verstanden. Das hat der Theologie immer wieder den Vorwurf der ‚Raumvergessenheit‘ eingebracht. Seit dem ‚spatial turn‘ in den Geisteswissenschaften wird auch in den theologischen Disziplinen ein reger Diskurs um die Wahrnehmung von Räumen als Ausgangspunkt der Theoriebildung geführt. Der vorliegende Band lädt ein zu Ortserkundungen, die zeigen, dass Religion nicht im luftleeren Raum existiert. Mit Beiträgen von Christian Cebulj, Matthias Ederer, Anna-Lena Jahn, Birgit Jeggle-Merz, Markus Lau, Christian Preidel, Markus Ries, Martina Roesner, Hanspeter Schmitt und Robert Vorholt.

Link zum Download:

https://www.herder.de/theologie-pastoral/

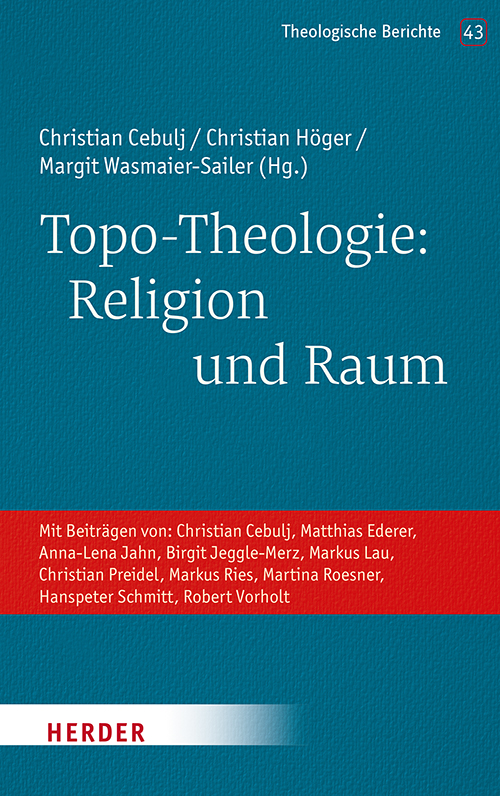

Im Rhythmus des Lebens: Liturgie zwischen Kontinuität und Innovation

Stockhoff Nicole/Gässlein Ann-Katrin (Hg): Im Rhythmus des Lebens. Liturgie zwischen Kontinuität und Innovation, Festschrift für Birgit Jeggle-Merz, 344 S., Freiburg/Br.: Herder 2025.

Der Sammelband „Im Rhythmus des Lebens. Liturgie zwischen Kontinuität und Innovation“ würdigt die Liturgiewissenschaftlerin Birgit Jeggle-Merz anlässlich ihres Eintritts in den Ruhestand. Ihr wissenschaftliches Werk hat maßgeblich zur liturgischen Erneuerung der katholischen Kirche in Deutschland und in der Schweiz beigetragen. So versammelt dieser Band Beiträge langjähriger Weggefährten, Kolleginnen, Freunde und Schülerinnen von Birgit Jeggle-Merz.

Die Autoren und Autorinnen stammen aus unterschiedlichen Professionen, theologischen Disziplinen und Konfessionen und setzen sich mit Sakramentalität, Gottesglaube, Bibel, Kirchenraum, Kommunikation zwischen Gott und Mensch, Liturgiereform und Gemeindeentwicklung auseinander. Impuls für alle Beiträge sind prägnante Zitate und Gedanken von Birgit Jeggle-Merz, die selbst stets die Brücke zwischen theologischer Reflexion und liturgischer Praxis in den Gemeinden geschlagen hat.

Link:

https://www.herder.de/theologie-pastoral/shop

Publikationslisten/ Forschungsprojekte/ Mitgliedschaften

Prof. Dr. Simon Peng-Keller

- Gerhard Stutz, Florian Hotzy, Andrea Eisenhut, Franziska von Keyserlingk, Hanspeter Moergeli, Simon Peng-Keller & Michael Rufer, Including the spiritual dimension in the treatment of patients with affective disorders: validation of the spiritual distress and resources questionnaire (SDRQ), in: BMC Psychology 13/113 (2025). https://doi.org/10.1186/s40359-025-02438-0

- Simon Peng-Keller, Michael Balboni, Tracy Balboni, Annette Haussmann, Trace Haythorn, Pascal Mösli, David Neuhold, Daniel R. Nuzum, Wim Smeets, Chris Swift, John Swinton, Traugott Roser, Anne Vandenhoeck, Fabian Winiger, Spiritual Care at the Crossroads: An Ecumenical White Paper on the Future of Christian Healthcare Chaplaincy, in: Journal of Religion and Health (2025). https://doi.org/10.1007/s10943-025-02255-0

- Winiger, Fabian, Gerold Schneider, Janis Goldzycher, David Neuhold, Simon Peng-Keller, The ‘Spiritual’ and the ‘Religious’ in the Twittersphere: A Topic Model and Semantic Map, in: Journal of Religion, Media and Digital Culture 14.1 (2025) 1-22.

- Muhammad Hamza Habib, Jasmine Zheng, Elissa Kozlov, Simon Peng-Keller, Annette Ciurea, Jan Schildmann, Eva Schildmann, Jan Gaertner, Joan Hogan, Marcus Vetter, Dorothy W. Tolchin, Patrick Coyne, William E. Rosa, Marcin Chwistek, Christopher A. Jones, and Mathias Schlögl, Top Ten Tips Palliative Care Clinicians Should Know About Total Pain, in: Journal of Palliative Medicine (2025).

- Winiger, Fabian, Jörg Schneider, and Simon Peng-Keller, Acceptability of Digital Spiritual Care: Results from a Mixed-Methods Study in Switzerland, in: Health and Social Care Chaplaincy, 2025, https://doi.org/10.1558/hscc.33203.

- Simon Peng-Keller, Ethische Grundlagen spezialisierter Spiritual Care, in: Michael Coors, Sebastian Farr, Christof Mandry, Simon Peng-Keller (Hg.), Ethik in Seelsorge und Spiritual Care, Berlin: De Gruyter 2025, 199-216.

- Simon Peng-Keller, Konfigurationen christlicher Kontemplation. Ein Diskussionsbeitrag, in: Thomas Möllenbeck, Ludger Schulte (Hg.), Kontemplation. Eröffnung des Unverfügbaren. Aschendorff Verlag: Münster 2025, 8-20.

- Simon Peng-Keller, Gesundheitsberufliche und spezialisierte Spiritual Care. Konturen und Herausforderungen eines neuen interprofessionellen Felds, in: Die Onkologie 31 (2025) 48–53. https://doi.org/10.1007/s00761-024-01615-x

- Stefan Krauter, Simon Peng-Keller, Der Heilungsauftrag Jesu und die markinischen Heilungserzählungen aus interdisziplinärer Perspektive, in: ThLZ 149 (2024) 739-754.

- Simon Peng-Keller, Gebet als Gestalt gesundheitsberuflicher Spiritual Care?, in: Arnd Büssing, Astrid Giebel, Traugott Roser (Hg.), Spiritual Care & Existential Care interprofessionell. Handbuch spiritueller und existentieller Begleitung in der Gesundheitsversorgung. Springer: Berlin, Heidelberg 2024, 407-413.

- Simon Peng-Keller, Spiritualität im Kontext von Gesundheit und Spiritual Care. Begriffsgeschichtliche Annäherungen, in: Ulrike Anderssen-Reuster, Eckhard Frick, Ludwig Lewandowski, Herbert Will (Hg.), Neuer Fortschritt in der Geistigkeit? Psychoanalyse und Spiritualität. De Gruyter: Berlin 2024, 27-40.

- Simon Peng-Keller, Interprofessionelle Spiritual Care im Kontext demenzieller Erkrankung. Konzeptionelle Klärungen, in: Veronika Bachmann (Hg.), Ich bin doch da. Herausforderung Demenz. Grundlagen und Praxishilfen für die kirchliche und seelsorgliche Arbeit. TVZ: Zürich 2024, 71-77.

- Simon Peng-Keller, Heilend und systemrelevant. Ein neues Paradigma klinischer Seelsorge?, in: Wege zum Menschen 76 (2024), 474-482.

Forschungsbericht der Forschungsdekane

Die Theologische Hochschule Chur dokumentiert ihre Forschung anhand eines jährlich erstellten Forschungsberichtes.

Forschungsbericht der Theologischen Hochschule Chur (Studienjahr 2024/2025)

Publikationsreihen der TH Chur

Schriftenreihe der Theologischen Hochschule Chur

Sie wurde 2002 eröffnet und versteht sich als wissenschaftliches Publikationsorgan der TH Chur. Sie erscheint im Schwabe Verlag. Prof. Dr. Michael Fieger und Prof. Dr. Martina Roesner zeichnen im Auftrag der TH Chur als Herausgeber. Die Reihe steht für wissenschaftliche Publikationen offen, die mit der TH Chur in einem erkennbaren Zusammenhang stehen.

https://schwabe.ch/produkttypen/reihen/schriftenreihe-der-theologischen-hochschule-chur/

Forum Pastoral

Die Publikationsreihe des Pastoralinstituts der TH Chur, initiiert 2003, erscheint bei der Edition NZN im Theologischen Verlag Zürich (TVZ). Sie wird von der Leitung des Pastoralinstituts herausgegeben und ist für Beiträge und Studien offen, die in Verbindung mit dem Pastoralinstitut der TH Chur stehen und die Schnittstelle von Theologie und pastoraler Praxis beleuchten.

https://www.tvz-verlag.ch/reihe/forum-pastoral/

Theologische Berichte

Diese Publikationsreihe, die seit 1972 erscheint, wird von der Theologischen Fakultät der Universität Luzern und der TH Chur gemeinsam herausgegeben. Als Herausgeber fungieren Prof. Dr. Wasmaier-Sailer als Vertreterin der Theologischen Fakultät der Universität Luzern und Prof. Dr. Christian Cebulj als Vertreter der TH Chur. Die Reihe erscheint im Herder Verlag.

https://www.herder.de/theologie-pastoral/shop/k2/reihen/theologische-berichte/

Abgeschlossene Dissertationsprojekte

Mike Qerkini: Entwurf einer liturgiewissenschaftlichen Bildtheologie

Sowohl Kinder als auch Erwachsene finden Freude daran, Wolken zu beobachten und deren wechselnde Formen zu deuten. Diese flüchtigen Gebilde fungieren als Projektionsfläche unserer inneren Bilder: Mal sehen wir Tiere oder Pflanzen, ein anderes Mal erscheinen Gesichter oder menschliche Silhouetten. Neurowissenschaftliche und psychologische Studien zeigen, dass diese Deutungen Ausdruck einer menschlichen Tendenz sind, in zufälligen Mustern vertraute Formen zu erkennen – ein Phänomen, das allgemein als «Pareidolie» bezeichnet wird.

Dieses Phänomen verweist auf die tiefe Verankerung von Bildern, Zeichen und Symbolen im menschlichen Geist. Sie werden nicht nur äusserlich wahrgenommen, sondern vor allem innerlich gedeutet. Der Mensch ruft seine Erfahrung in Erinnerung und überträgt sie auf gegenwärtige Situationen. In der Liturgiewissenschaft wird dieser Erinnerungsprozess als Anamnese bezeichnet, bei der der biblischen Heilsgeschichte gedacht wird und gleichzeitig eine gegenwärtige Präsenz des Göttlichen erfahrbar wird. Diese Verschränkung von liturgischer Erinnerung, aktueller Wirklichkeit und eschatologischer Hoffnung fördert das Bewusstsein für das Heilige und erzeugt Bilder, die die Hoffnung und das Vertrauen der Gläubigen in das heilvolle Handeln Gottes stärken.

Liturgische Bilder stehen somit im Dienst der christlichen Liturgie, in der die Fülle des Heils gegenwärtig ist (vgl. SC 5–7). Sie eröffnen sinnliche Zugänge zur Gnade Gottes und erfordern eine vertiefte Analyse aus liturgiewissenschaftlicher Perspektive.

I. Interdisziplinarität und Wahrnehmung: Anthropologische und neurowissenschaftliche Perspektiven

Im liturgischen Kontext offenbart sich ein faszinierendes Zusammenspiel von menschlicher Wahrnehmung, Bildlichkeit, Farbgestaltung und Formen. Neurowissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass neuronale Netzwerke durch wiederholte Denk- und Handlungsmuster verändert werden – was auch die Wirkung liturgischer Bilder auf den Glauben und die spirituelle Erfahrung des Menschen beeinflusst. Solche Bilder – in Sakralräumen, während liturgischer Feiern oder im Rahmen der Volksfrömmigkeit – besitzen die Fähigkeit, tiefe emotionale und spirituelle Erfahrungen auszulösen.

Diese interdisziplinäre Einsicht bildet den Ausgangspunkt für den Versuch, einen «Entwurf einer liturgiewissenschaftlichen Bildtheologie» zu skizzieren, der theologische und bildwissenschaftliche Perspektiven in Dialog bringt.

II. Der methodische Zugang

Diese Studie folgt einem dreigliedrigen methodischen Zugang, um das Verhältnis von Bild und Liturgie zu erschliessen:

1. Philosophischer Zugang: Untersuchung des Bildes im Hinblick auf Semiotik, Phänomenologie und die Urbild-Abbild-Konzeption. Dieser Zugang ist zugleich Grundlage der patristischen Bildtheologie, die neuplatonisches Denken christlich interpretiert.

2. Patristischer Zugang: Analyse der Bildtheologie der Kirchenväter, insbesondere im Hinblick auf deren sakramentales Bildverständnis, das in der Heilsökonomie verwurzelt ist.

3. Liturgiewissenschaftlicher Zugang: Untersuchung der Sakramentalität liturgischer Bilder, ihrer Präsenz Christi und ihrer Funktion innerhalb liturgischer Vollzüge.

III. Der Beitrag der Kirchenväter zur Bildtheologie

Für die Kirchenväter waren sakrale Bilder nicht nur repräsentativ, sondern sakramental wirksam. In Analogie zur Menschwerdung Christi fungieren sie als sichtbare Zeichen unsichtbarer göttlicher Wirklichkeiten. Die von ihnen geprägte Theologie der Heilsökonomie erlaubt eine tiefere hermeneutische Erschliessung des Unsichtbaren. Das Bild wird so zum Medium von Offenbarung und Gnadenerfahrung.

Die johanneische Bildsprache bietet hierfür ein besonderes Beispiel: Metaphern und Sprachbilder aus dem Johannesevangelium wurden liturgisch aufgenommen und könnten sich visuell in der Volksfrömmigkeit niedergeschlagen haben. Die liturgischen Ursprünge der christlichen Bildtradition sind daher biblisch rückgebunden, wenngleich sich das materielle Bild erst im Laufe der kirchlichen Entwicklung entfaltete.

IV. Sakrale Bilder als Sakramentalien?

Zentrale Frage dieser Untersuchung ist, ob sakrale Bilder als Sakramentalien verstanden werden können, die ihre Wirkung aus dem Paschamysterium Christi beziehen. Die liturgische Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils (vgl. SC 61) bildet hierfür die Grundlage. Die zugrunde liegende Hypothese lautet, dass sakrale Bilder eine besondere Form von Sakramentalien darstellen, die durch die Anamnese der Heilsgeschichte einen Anteil am sakramentalen Zeichensystem der Liturgie haben.

Voraussetzung dafür ist, dass sakrale Bilder nicht rein ästhetisch oder didaktisch verstanden werden, sondern als auf das Transzendente hin geöffnete Zeichen. Wenn das liturgische Zeichensystem die göttliche Gegenwart nicht mehr berücksichtigt, verlieren sakrale Bilder ihre liturgische Legitimität. Ihre Daseinsberechtigung ergibt sich allein aus ihrer Funktion als Vermittler der göttlichen Gnade.

V. Perspektiven eines liturgiewissenschaftlichen Bildentwurfs

Das Ziel dieser Studie ist die Entwicklung eines sakramentaltheologischen Ansatzes zur Interpretation sakraler Bilder. Sakramentale Zeichen vermitteln unsichtbare göttliche Gnade durch sichtbare Mittel – und sakrale Bilder können im liturgischen Zusammenhang ebenfalls als solche verstanden werden.

Im Unterschied zu ästhetisch oder pädagogisch orientierten Bildansätzen (z. B. die Weihnachtskrippe) wird hier ein liturgiewissenschaftlicher Entwurf formuliert, der sakrale Bilder innerhalb der Liturgie verortet und auf ihre transzendente Dimension hin befragt. Der Begriff «Entwurf» unterstreicht dabei sowohl den methodischen Zugang als auch die vorläufige, diskussionsanregende Perspektive dieser Arbeit.

Diese Studie versteht sich als Beitrag zu einer liturgiewissenschaftlichen Diskussion über das Bild in der Liturgie – mit dem Ziel, die sakramentale Bedeutung liturgischer Bilder zu vertiefen und ihre Funktion in den sakramentalen Feiern neu zu bestimmen.

Liturgische Bildwelten stehen heute vor der Herausforderung, sich inmitten digitaler Umbrüche, ästhetischer Beliebigkeit und schwindender religiöser Bildkompetenz neu zu bewähren. Der vorliegende Entwurf versteht sich als Beitrag zur Rückgewinnung der sakramentalen Tiefendimension sakraler Bilder und lädt dazu ein, die liturgische Bildpraxis als Ort der Offenbarung, der realen Gottesgegenwart und der geistlichen Formung neu zu reflektieren.

Fabio Theus: Rituelles und liturgisches Tun als Krisenintervention im Ausnahmezustand

Zu Inhalt und Alleinstellungsmerkmal des Projekts

Situationen mit besonders hohen physischen, emotionalen sowie psychischen und/oder seelischen Belastungen führen in ihren vielfältigen Erscheinungsformen in einen Ausnahmezustand. Das gewohnte Leben mit seinen bislang funktionierenden Strukturen beginnt zu brechen, wird fragmentarisch. Selbsthilfe ist kaum mehr möglich. Jetzt braucht es unterstützende Begleitung von aussen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die übergeordnete Frage nach den wissenschaftlichen Qualifizierungsmöglichkeiten des Untersuchungsgegenstandes, sprich des rituellen und liturgischen Tuns als Krisenintervention. An diesem Desiderat setzt diese Arbeit an und versucht zum ersten Mal überhaupt, das Thema auf ein umfassendes wissenschaftliches Fundament zu stellen. Bis dorthin legt die vorliegende Arbeit eine lange Wegstrecke zurück. Sie entwirft eine Darstellung des speziellen Kontextes des sogenannten «Ausnahmezustandes», den es in seiner phänomenologischen Gesamtheit zu analysieren gilt. Gleiches geschieht, wenn es um die literarische Rede von «Ritual» innerhalb der Krisenintervention geht. Hier wird ferner die Beschäftigung mit der Copingfunktion, sprich mit der Wirksamkeit von Entlastung und Bewältigung durch rituelles und liturgisches Tun ausgelegt. Angezeigt ist eine sich ubiquitär hindurchziehende Komplementarität beidseitiger Positionen von kriseninterventionaler und liturgiewissenschaftlicher Verortung, die sich konvergent auf den Untersuchungsgegenstand hin manifestieren wird. Dabei sind einige Konsequenzen bedacht, unter anderem eine Einholung einzelner Aspekte nachvatikanischer Reformbewegungen (z.B. «Participatio actuosa» und «anthropologische Wende»). Im Zuge dieser Weitung geschieht ein dialogisches Näherrücken von Liturgiewissenschaft und Ritualforschung und damit hinein in die gegenwärtige Realität einer (nicht)religiösen gesellschaftlichen Multipluralität. Der liturgiewissenschaftliche Begriff «Participatio actuosa» wird relevant, nicht zuletzt auch für die Krisenintervention selbst. Denn im Ausnahmezustand beginnen beginnen Menschen nach Rituellem und Liturgischem zu rufen, sie wollen (mit-)tätig Anteil an dem nehmen, was am sogenannten Ort des sog. «Heterotopischen» geschehen ist und geschieht. An diesem Punkt beginnen spezifische Überlegungen, etwa zur essenziellen, ja existenziellen humandiakonalen Aufgabe von Liturgie und Ritual. Exemplarisch dafür stehen die Tragödie der Duisburger Loveparade 2010 und der Erfurter Schulamoklauf 2002.

Es wird dann eine Art Expedition gewagt, bei der die Reziprozität beider Terminologien «Funktion» und «Transformation» gefunden werden soll. Zu den funktionalen Gesichtspunkten gehören belangreiche Ausführungen etwa zu Design und Symbol unter der Prämisse einer akteurzentrierten Perspektive. Der für das rituelle und liturgische Tun als Krisenintervention designte Korpus löst eine «(Neu-)Ordnung» der im Moment eines Ausnahmezustandes belasteten Lebenswirklichkeit aus. Spätestens mit dieser Überführung erfährt die «technische» Expedition der Reziprozität von Funktion und Transformation ihre Humanrelevanz. Es ist nämlich ein Phänomen, dass Menschen in Belastungssituationen beginnen selbst rituell und liturgisch zu handeln. Sie greifen bzw. regredieren auf Erfahrungen damit zurück und wenden sie praktisch an. Mit dieser abstrakten Spedition gelingt dem Untersuchungsgegenstand seine Symboltheorie, die der «Transformation» ausgehändigt wird, wobei das Kriterium der Wirksamkeit in den Fokus der Überlegungen rückt. Mit diesem Gedanken beschäftigen sich die ritualtheoretischen Konstrukte der Räume von «Liminalität» (Victor W. Turner) und der «Intermediarität» (Donald W. Winnicott), die approximativ auf den Untersuchungsgegenstand zu übertragen sind. In diesen rituellen und liturgischen Räumen kann sich die Transformation zurück in das «normale» Leben, sprich der (Wieder-)Aufbruch in kontrollierte und geordnete Strukturen (be)(er)wirken.

Es schliesst sich ein Abschnitt zur Anwendungspraxis als vorbereiteter Exkurs an. Teilweise schon benannte Reaktionsauffälligkeiten werden akkurater beschrieben und dem Untersuchungsgegenstand valent gemacht, nicht in vorstellender Ausdeutung als vielmehr in Form von Befunden. Das Vorhaben dieses Abschnittes soll also sein, allgemeine Hilfestellungen für die Anwendung rituellen und liturgischen Tuns als Krisenintervention bereitzustellen. Dazu gehört das Wissen um Reaktionen wie beispielsweise Kontroll- und Handlungsverlust, Angst, negative Affektivität, Zeiterleben sowie Schuld- und Verantwortungsproblematik. Folglich mündet das Gesagte in die Frage nach dem Wie rituelles und liturgisches Tun eine Fähigkeit hat, Reaktionsauffälligkeiten stabilisieren zu können.

Im empirischen Teil dieser Arbeit werden die im Dialog von Krisenintervention und Liturgiewissenschaft sowie den am Thema nahpartizipierenden Disziplinen gewonnenen Theorieelemente durch eine qualitative Forschungsthese ergänzt, entlang der Frage nach der gegenwärtigen Versorgungssituation und einer zukünftigen Relevanz von Rituellem und Liturgischem als Krisenintervention im Kontext der Armee mit ihrem Gesamtauftrag und ihrer Einsatzfähigkeit als konkretes Praxisfeld. Befragt werden Care Giver:innen der Armee gemäss geltender qualitativ empirischen Methoden, die allesamt begründend und vergleichend dargelegt sind. Es folgt sodann die Auswertung des Datenmaterials der Erhebungsverfahren des Fragebogens und der Gruppendiskussion. Dabei wird sich das hohe Potenzial des rituellen und liturgischen Tuns als Krisenintervention erweisen. Der Untersuchungsgegenstand ist dann Angeld der Krisenintervention, das zu vermehren ist.

Fragestellung, Hypothese, Ziel

Fragestellung: Wie ist rituelles und liturgisches Tun als Krisenintervention im Ausnahmezustand im wissenschaftstheoretischen Forschungscluster zu verorten, welche hermeneutischen Zugänge lassen sich dafür finden und welche praktischen Erkenntnisse zum Untersuchungsgegenstand zeigen sich im konkreten Feld der Schweizer Armee?

Hypothese: Das rituelle und liturgische Tun als Krisenintervention ist ein Geschehen, das über einen eigenen Wirklichkeitsraum verfügt und dort zwischen den gemachten Erfahrungen des Schlimmen im Ausnahmezustand und des zu erreichenden Ziels des Coping vermittelt. Diese Vermittlung geschieht entlang eines performativen Designs. Es hat als Funktion die (Um-)Deutung der Belastungssituation. Nunmehr (be-)wertet der am rituellen und liturgischen Tun (mit-)partizipierende Mensch seine belastete Lebenswirklichkeit nicht als ausweglos, sondern würdigt die Chance auf eine potenzielle Rückkehr in das strukturierte «normale» Leben vor dem Ausnahmezustand. In der Folge setzt im Raum des Rituellen und Liturgischen ein transformatorisches Geschehen ein, dessen Wirksamkeit die Krisenintervention ist. Es kommt zu einer (Re-)Aktivierung von Entlastungs- und Bewältigungsressourcen. Das Coping beginnt.

Ziel: Die Untersuchung will überhaupt erste Grundlagen zum Thema bereitstellen. Dabei wird die grundlegende These, dass rituelles und liturgisches Tun tatsächlich eine protektive und heilsame[1] Massnahme der Krisenintervention ist, nicht nur geltend gemacht, sondern wissenschaftlich erhärtet eingeholt. Damit entspricht die vorliegende Arbeit dem Bedürfnis nach Validität und Reliabilität im integrationswissenschaftlichen Verständnis. Ein erstes Basic Research in dieser Sache wird am Ende der Untersuchung vorliegen.

Methodik

Für die vorliegende Arbeit ist eine deskriptive Linie gewählt, die wissenschaftstheoretisch allgemein im Bereich der Hermeneutik zu verorten ist. Im Zuge dieser Verfahrensweise werden für den Untersuchungsgegenstand hauptsächlich Bestände aus den beiden Hauptdisziplinen der Liturgiewissenschaft und der Krisenintervention herangezogen und synthetisiert. Die grundsätzlich deskriptive Ausrichtung der Arbeit wird an jenen Stellen um hilfswissenschaftliches Wissen aus naheliegenden Subdisziplinen (insbesondere Ritualtheorien und Psychoanalytik) ergänzt, wo es mit Blick auf den zu erforschenden Untersuchungsgegenstand als erkenntnis(voran)bringend erscheint. Für diese angestrebte Interdisziplinarität wird die sogenannte Methode der «konvergierenden Optionen» zur Anwendung kommen. Die Literaturauswahl bezieht sich fast ausnahmslos auf deutsch- und englischsprachige Publikationen. Neben ihrer hermeneutisch-theoretischen Deskription hat die Arbeit zudem den Anspruch einer empirisch-qualitativen Darstellung. Sie untermauert das theoretisch Hermeneutische aus praxisorientierter Perspektive und trägt dem Rituellen und Liturgischen als Krisenintervention in seiner konkreten Anwendung zusätzlich Rechnung.

[1] Für die vorliegende Arbeit wird der Begriff «heilsam» verwendet, da er hinsichtlich des Untersuchungsgegenstandes sich als adäquat erweist. Der Grund: Rituelles und Liturgisches als Krisenintervention stellt keinen Anspruch auf «Heilung» als vielmehr und nicht weniger bedeutsam auf «heilsames» wirken.